What is CRPC in hindi, CRPC क्या है, CRPC का full form क्या है

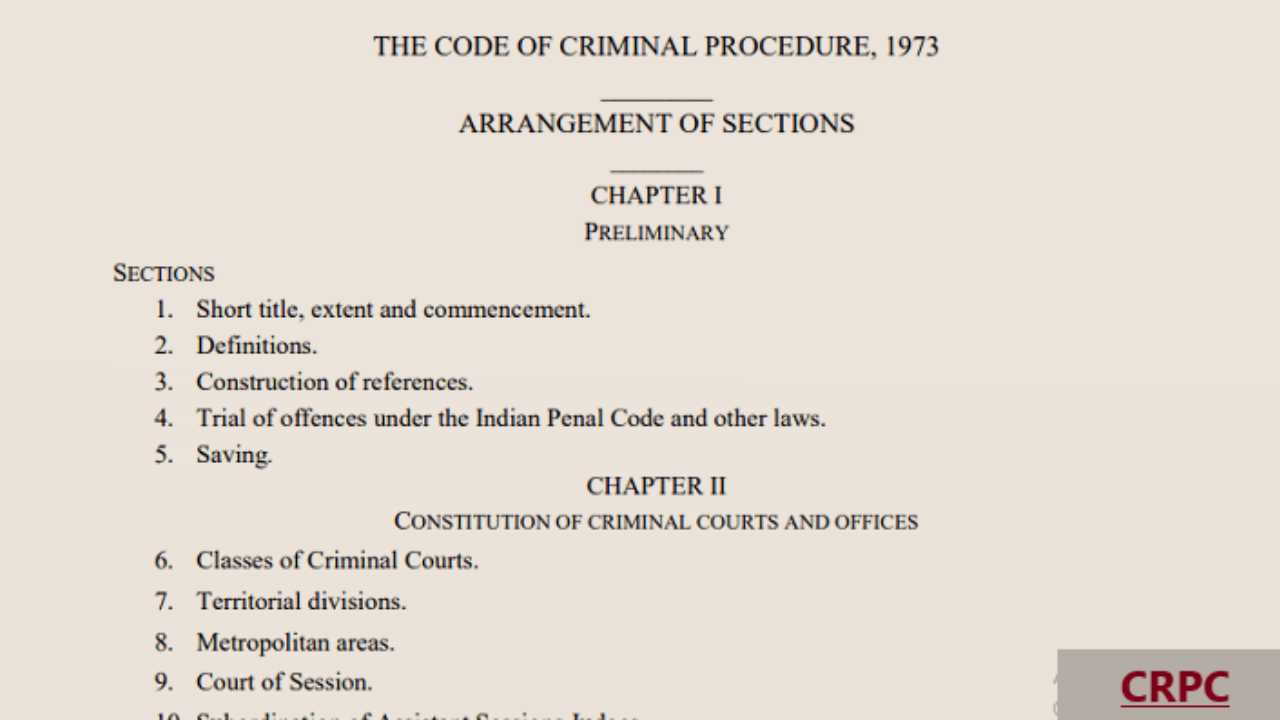

What is CRPC in hindi, CRPC kya hai, CRPC ka full form kya hai: CRPC का full form Code of Criminal Procedure है जिसका मतलब हिंदी में आपराधिक प्रक्रिया संहिता होता है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो भारत में अपराध से संबंधित कार्यवाही को नियंत्रित करता है। इसे 1973 में पारित किया गया था और यह 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। CRPC का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपराधिक मामलों में उचित और सही तरीके से काम हो, ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। CRPC में पुलिस और अदालतों को अपराध से संबंधित कार्यवाही करने के तरीके और उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, CRPC kya hai, CRPC ka full form kya hai।

CRPC के तहत पुलिस को अपराध की जांच करने और आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा, पुलिस को यह भी अधिकार होता है कि वह जांच के दौरान जानकारी इकट्ठा करे और अदालत में पेश करे। अगर आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है, तो अदालत उसके खिलाफ सुनवाई करती है और निर्णय लेती है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलती है। इस प्रक्रिया में यह भी तय किया जाता है कि अगर आरोपी को जमानत मिलनी है तो उसे कैसे मिल सकती है, CRPC kya hai, CRPC ka full form kya hai।

CRPC यह भी निर्धारित करता है कि जब पुलिस को कोई शिकायत मिलती है, तो उसे कैसे दर्ज किया जाएगा (धारा 154), और जब किसी आरोपी के बयान को अदालत में दर्ज करना होता है, तो उसे कैसे करना चाहिए (धारा 164)। CRPC का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, चाहे वह आरोपी हो या पीड़ित।

CRPC के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो बताते हैं कि गिरफ्तारी कैसे होगी (धारा 41), पुलिस को अपराध की जांच कैसे करनी है, और अदालत में अभियुक्त का सामना कैसे होगा। यह कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार या दंडित न किया जाए।

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में न्याय सुनिश्चित किया जाए। CRPC के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो, और वह सही तरीके से न्याय प्राप्त करे। यह कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि अपराधी को सजा मिले और निर्दोष व्यक्ति को बिना वजह परेशान न किया जाए, CRPC kya hai, CRPC ka full form kya hai।

1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) को लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक समान न्याय प्रक्रिया स्थापित करने के लिए यह कानून बनाया। इसका उद्देश्य यह था कि सभी आपराधिक मामलों की जांच और सजा देने की प्रक्रिया एक जैसी हो, जिससे न्याय में समानता रहे। इस कानून ने पुलिस को अपराधों की जांच करने और गिरफ्तारियों की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया। साथ ही, अदालतों को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया गया कि अपराधी को किस प्रकार की सजा दी जाएगी। इस समय से भारतीय न्याय व्यवस्था में CRPC एक अहम हिस्सा बन गया था, जो पुलिस और न्यायालयों के कामकाज को व्यवस्थित करता था।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, यह महसूस किया गया कि CRPC में कुछ बदलाव जरूरी हैं, क्योंकि यह कानून ब्रिटिश काल में लागू किया गया था और अब भारतीय समाज की जरूरतों के अनुरूप नहीं था। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि इस कानून में सुधार की जरूरत है ताकि यह भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके और न्याय प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद, सरकार ने CRPC के बदलाव की दिशा में काम करना शुरू किया, ताकि यह समाज के हर वर्ग के लिए उपयुक्त हो, CRPC kya hai, CRPC ka full form kya hai।

1973 में CRPC में बड़ा बदलाव किया गया। इस समय, CRPC को और अधिक सरल, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि जमानत देने की प्रक्रिया को आसान किया गया, ताकि लोग जल्द न्याय पा सकें। पुलिस को गिरफ्तार करने और अदालतों में अभियुक्तों के अधिकारों के बारे में भी नए नियम बनाए गए। यह बदलाव इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे कि न्याय की प्रक्रिया सबके लिए समान और सुलभ हो। इस संशोधन के बाद से अदालतों में अपराधियों के मामलों की सुनवाई और सजा का निर्धारण और अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से होने लगा।

2005 में CRPC में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के मामलों से संबंधित थे। इस समय से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे बलात्कार, घरेलू हिंसा, और यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए। महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनी सहायता को बेहतर बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया। इसके तहत विशेष नियम बनाए गए ताकि महिलाओं और बच्चों को अपराधों से सुरक्षा मिल सके और उनके मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही, बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए भी कई नए कानून लागू किए गए।

CRPC का महत्व क्या है

CRPC भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक बुनियादी हिस्सा है। यह कानून यह तय करता है कि अपराध की जांच कैसे होगी, पुलिस किस तरह काम करेगी, अपराधियों को क्या सजा मिलेगी और अदालतों में कैसे प्रक्रिया चलेगी। CRPC के माध्यम से पुलिस, अभियोजन, न्यायधीश और अभियुक्त सभी की भूमिका तय की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह अपराधी हो या निर्दोष। CRPC में यह भी ध्यान रखा गया है कि कानून का पालन सही तरीके से किया जाए और किसी को भी बिना कारण परेशान न किया जाए।

1861 में इसकी शुरुआत के बाद से इसे कई बार संशोधित किया गया है ताकि यह भारतीय समाज की बदलती जरूरतों को पूरा कर सके। 1973 और 2005 में किए गए सुधार इस बात को साबित करते हैं कि CRPC ने हमेशा समाज के हर वर्ग को न्याय देने का प्रयास किया है। आज, CRPC भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को सजा मिले और न्याय का रास्ता सभी के लिए खुला रहे, CRPC ka mahatva kya hai।

CRPC में कितनी धाराएं हैं, CRPC me kitne sections hain

CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में अपराध से जुड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाला कानून है। यह बताता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ क्या करना है, पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी है, और अदालतों में कैसे ट्रायल (सुनवाई) होनी चाहिए। CRPC में कुल 484 धाराएं हैं

- धारा 41 – बिना वारंट के गिरफ्तारी: पुलिस बिना किसी आदेश के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है यदि उसे लगता है कि वह अपराध कर रहा है।

- धारा 42 – बिना वारंट के गिरफ्तारी: यदि व्यक्ति गंभीर अपराध करता है और वारंट नहीं है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और रिपोर्ट दर्ज करनी होती है।

- धारा 46 – गिरफ्तारी का तरीका: गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को सही तरीका अपनाना होता है और आरोपी को उसके अधिकारों के बारे में बताना होता है।

- धारा 51 – गिरफ्तारी के बाद तलाशी: गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी की तलाशी ले सकती है, जिससे कोई अवैध सामान मिल सके।

- धारा 56 – गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश करना: गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है, ताकि उसकी गिरफ्तारी को जांचा जा सके।

- धारा 73 – गिरफ्तारी का वारंट: अगर पुलिस को लगता है कि कोई अपराधी है, तो अदालत से गिरफ्तारी का वारंट ले सकती है।

- धारा 144 – निषेधाज्ञा: यह आदेश होता है, जिसमें प्रशासन किसी जगह पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोक सकता है ताकि शांति बनी रहे।

- धारा 149 – अपराधी की गिरफ्तारी का आदेश: पुलिस को आदेश मिलता है कि वह किसी आरोपी को गिरफ्तार करें अगर उसे लगता है कि वह अपराध कर सकता है।

- धारा 164 – साक्षियों का बयान: अदालत में साक्षियों के बयान दर्ज किए जाते हैं, ताकि उनका बयान बाद में न्यायालय में इस्तेमाल किया जा सके।

- धारा 170 – आरोप पत्र पेश करना: जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस को कोर्ट में यह बताना होता है कि उसके खिलाफ क्या आरोप हैं।

- धारा 173 – जांच रिपोर्ट: पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करती है, जिसमें बताया जाता है कि जांच में क्या पाया गया है।

- धारा 178 – मुकदमा दायर करने का स्थान: किसी अपराध के लिए मुकदमा उस स्थान पर दायर किया जाता है जहां वह अपराध हुआ हो।

- धारा 200 – शिकायत की जांच: अदालत किसी शिकायत को सत्यापित करने के लिए जांच करती है कि क्या वह सही है या नहीं।

- धारा 204 – आरोपी के खिलाफ वारंट: जब अदालत को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, तो वह उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है।

- धारा 313 – आरोपी से सवाल-जवाब: अदालत अभियुक्त से उसके खिलाफ आरोपों पर सवाल पूछ सकती है, ताकि वह अपना पक्ष रख सके।

- धारा 320 – समझौते के बाद अपराध को खत्म करना: कुछ मामलों में अगर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाए, तो अपराध को खत्म किया जा सकता है।

- धारा 323 – स्वेच्छा से चोट पहुंचाना: किसी को चोट पहुंचाने के लिए इस धारा के तहत सजा दी जाती है। यह तब होता है जब व्यक्ति जानबूझकर चोट करता है।

- धारा 324 – खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाना: यदि किसी को खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाई जाती है, तो इसे इस धारा के तहत दंडित किया जाता है।

- धारा 342 – बंदी बनाना: यदि कोई व्यक्ति दूसरे को अवैध तरीके से बंदी बनाता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है।

- धारा 354 – महिलाओं का सम्मान बचाना: महिलाओं के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों के लिए यह धारा लागू होती है, जैसे छेड़छाड़।

- धारा 375 – बलात्कार: इस धारा के तहत बलात्कार के मामले आते हैं, जिसमें किसी महिला के साथ बिना उसकी अनुमति के यौन संबंध बनाए जाते हैं।

- धारा 377 – अप्राकृतिक यौन संबंध: इस धारा के तहत अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध माना जाता है, जैसे कि समलैंगिक संबंध।

- धारा 406 – विश्वासघात: यदि कोई किसी का विश्वास तोड़ता है और उसकी संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है।

- धारा 420 – धोखाधड़ी: इस धारा के तहत, अगर किसी को धोखा देकर उससे पैसे या संपत्ति ली जाती है, तो उसे दंडित किया जाता है।

- धारा 438 – अग्रिम जमानत: यह धारा उन लोगों के लिए है जो डरते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, वे कोर्ट से अग्रिम जमानत ले सकते हैं।

- धारा 439 – जमानत: अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे कोर्ट से जमानत मिलने का अधिकार होता है।

- धारा 441 – गिरफ्तारी के बाद जमानत: गिरफ्तारी के बाद पुलिस व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर सकती है, अगर अदालत इसकी अनुमति देती है।

- धारा 454 – घर में चोरी: अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसकर चोरी करता है, तो यह धारा लागू होती है और उसे सजा मिलती है।

- धारा 498A – दहेज उत्पीड़न: इस धारा के तहत, अगर किसी महिला को उसके पति या ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो उसे सजा दी जाती है।

- धारा 506 – धमकी देना: अगर कोई व्यक्ति दूसरे को जान से मारने या हिंसा की धमकी देता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है।

- धारा 511 – अपराध करने की कोशिश: यदि कोई व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता, तो उसे इस धारा के तहत सजा दी जाती है।

- धारा 517 – चोरी किए गए सामान को छिपाना: यदि कोई व्यक्ति चोरी किए गए सामान को छिपाता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा दी जाती है।

- धारा 530 – धोखाधड़ी के लिए सजा: इस धारा के तहत धोखाधड़ी के मामले में सजा मिलती है, जैसे कि किसी को धोखा देकर उसका पैसा लेना।

- धारा 91 – दस्तावेजों की तलाश: पुलिस को कुछ दस्तावेजों को तलाशने का आदेश कोर्ट से मिलता है, ताकि मामले में सबूत मिल सकें।

- धारा 93 – तलाशी का वारंट: पुलिस को किसी जगह की तलाशी लेने के लिए कोर्ट से वारंट प्राप्त करना होता है, ताकि उसे कोई प्रमाण मिल सके।

- धारा 98 – अपराधियों की पकड़: पुलिस को अपराधियों को पकड़ने का आदेश होता है यदि वह अपराधी कहीं छिपा हो।

- धारा 100 – चोरी के समय तलाशी: यदि चोरी हो रही हो, तो पुलिस उस जगह पर तलाशी ले सकती है, ताकि चोरी किया गया सामान बरामद किया जा सके।

- धारा 160 – गवाहों को बुलाना: पुलिस गवाहों को कोर्ट में पेश करने के लिए बुला सकती है, ताकि उनकी गवाही ली जा सके।

- धारा 202 – जांच करना: पुलिस किसी मामले की जांच करती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरोपी के खिलाफ सबूत हैं या नहीं।

- धारा 303 – अपराध के लिए मजबूर करना: यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है।

- धारा 357 – मुआवजा देने का आदेश: अदालत किसी अपराधी को पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देती है, ताकि पीड़ित को न्याय मिले।

- धारा 408 – कर्मचारी द्वारा चोरी: अगर कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से चोरी करता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है।

- धारा 411 – चोरी के सामान का कब्जा करना: अगर कोई व्यक्ति चोरी किए गए सामान को रखता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित होता है।

- धारा 417 – धोखाधड़ी: इस धारा के तहत किसी को धोखा देकर या झूठ बोलकर उसका पैसा या अन्य संपत्ति लेना अपराध होता है।

- धारा 426 – संपत्ति को नुकसान पहुँचाना: अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है।

- धारा 498 – दहेज से संबंधित अपराध: यह धारा दहेज के कारण उत्पीड़न करने वाले मामलों में लागू होती है, जिसमें महिला को शारीरिक या मानसिक कष्ट दिया जाता है।

- धारा 506 – धमकी देना: इस धारा के तहत, किसी को जान से मारने या अन्य तरह की धमकी देने पर सजा मिलती है।

- धारा 82 – लापता व्यक्ति: यदि कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, तो पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कार्रवाई करती है।

- धारा 91 – दस्तावेजों की तलाश: अदालत पुलिस को दस्तावेजों की तलाश करने का आदेश देती है, ताकि मामले में जरूरी जानकारी मिल सके।

- धारा 438 – अग्रिम जमानत: यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का डर हो, तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

CRPC और IPC में क्या अंतर है

IPC (Indian Penal Code) और CRPC (Code of Criminal Procedure) दोनों भारतीय कानून के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन दोनों का काम अलग-अलग है। IPC एक प्रकार की दंड संहिता है, जो यह तय करती है कि कौन-सा काम अपराध है और उस अपराध के लिए कौन-सी सजा दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई हत्या करता है तो उसे हत्या का अपराध माना जाएगा और उसके लिए सजा क्या होगी, यह IPC में बताया जाता है। इसके जरिए यह भी तय किया जाता है कि चोरी, बलात्कार, धोखाधड़ी जैसी घटनाओं के लिए क्या दंड दिया जाएगा।

दूसरी ओर, CRPC एक कानूनी प्रक्रिया है, जो यह तय करती है कि किसी अपराध के मामले में क्या कदम उठाए जाएंगे। यह बताता है कि पुलिस को अपराध की जांच कैसे करनी है, आरोपी को गिरफ्तार कैसे करना है, और कोर्ट में उस पर मुकदमा कैसे चलाना है। CRPC में यह भी बताया गया है कि कोर्ट में सुनवाई किस तरह से होगी और आरोपी को किस प्रकार से सजा दी जाएगी।

इसलिए, IPC का काम अपराधों की पहचान करना और उनके लिए दंड तय करना है, जबकि CRPC का काम अपराध से संबंधित पूरे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को चलाना है, जैसे आरोपी की गिरफ्तारी, जांच और कोर्ट में मुकदमा चलाना। दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि अपराधों के मामले में सही और न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाए, CRPC aur IPC me kya antar hai।

CRPC की धारा 154 क्या बताती है

धारा 154 के तहत, अगर पुलिस को किसी अपराध के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे उस अपराध के बारे में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करनी होती है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस उस अपराध की जांच शुरू करती है। पुलिस को अगर कोई गंभीर अपराध (जैसे हत्या, चोरी, आदि) का मामला मिलता है, तो उसे तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करना होता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि हर अपराध का सही तरीके से रजिस्टर हो और उसकी जांच की जाए।

CRPC की धारा 161 का क्या महत्व है

धारा 161 के तहत, पुलिस अधिकारी किसी गवाह से पूछताछ कर सकते हैं और उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। गवाह को न तो जबरदस्ती बयान देने के लिए कहा जा सकता है और न ही उसे किसी तरह से परेशान किया जा सकता है। अगर गवाह से जानकारी ली जाती है, तो वह बयान पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। यह बयान जांच में मदद करता है और कोर्ट में भी गवाह का बयान महत्वपूर्ण हो सकता है। गवाह को सही जानकारी देने का पूरा अधिकार है।

धारा 144 क्या है, और इसका उपयोग कब किया जाता है

धारा 144, CRPC के तहत, अगर किसी इलाके में शांति भंग होने का खतरा हो या किसी अव्यवस्था का डर हो, तो मजिस्ट्रेट (जज) उस इलाके में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, या किसी भी गतिविधि पर रोक लगा सकते हैं। यह आदेश अस्थायी होता है और सिर्फ तब लागू किया जाता है जब ऐसा लगता है कि शांति बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कहीं दंगा होने की संभावना हो, तो धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सकता है, CRPC kya hai, CRPC ka full form kya hai।

FAQs

CRPC का Full Form क्या है

CRPC का Full Form है “आपराधिक प्रक्रिया संहिता”। यह कानून भारत में अपराधों से संबंधित मामलों की प्रक्रिया तय करता है, ताकि अपराधियों के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई की जा सके, CRPC ka full form kya hai।

सीआरपीसी कब लागू हुई थी

CRPC 1973 में लागू हुई थी। यह 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करना था, CRPC kya hai, CRPC ka full form kya hai।